日本は、地理や気候的条件から、地震・津波・台風・集中豪雨・土砂災害・火山噴火・豪雪など、自然災害が多い国として知られています。2024年4月からは、介護報酬改定により、介護事業所においてBCP(事業継続計画)の策定が義務付けられます。

2024年4月までは、3年間の経過措置により、義務化されてはいませんが、サービスを安定かつ継続的に行う上で、重要な計画になります。ここでは、BCP対策についてや、策定への課題と災害時の初動対応(ポイント)を解説していきます。

企業におけるBCP(ビーシーピー)対策とは?

BCP(ビジネス・コンティニュイティ・プラン=事業継続計画)対策とは、企業が緊急事態に直面した場合(自然災害・パンデミック・サイバー攻撃・供給網の中断など)に、組織の重要な機能や業務を早期に復旧させ、被害を最小限に抑えるための計画です。

当初、BCP対策は、ITシステムの導入が加速したことで、サイバー攻撃への対策として注目されました。しかし、各企業では、東日本大震災を機に、機能しなかったBCP対策に重要性を感じ、組織全体として見直すようになりました。

BCP(ビーシーピー)対策と似ているBCMとは?

BCM(ビジネス・コンティニュイティ・マネジメント=事業継続マネジメント)とは、予期せぬ事態が発生した際、企業の重要な業務を中断せず、早期再開に向けた一連のプロセスです。そのため、BCMは、企業のレジリエンス(回復力)を高め、潜在的なリスクから守るための重要な対策であり、BCPはプロセスの中で「計画」に位置しています。

BCP(ビーシーピー)対策が企業に必要な理由

ここまでは、企業における「BCP対策」や「BCM」について、概要をご紹介してきました。ここからは、企業において「BCP対策が必要な理由」を、わかりやすく解説していきます。

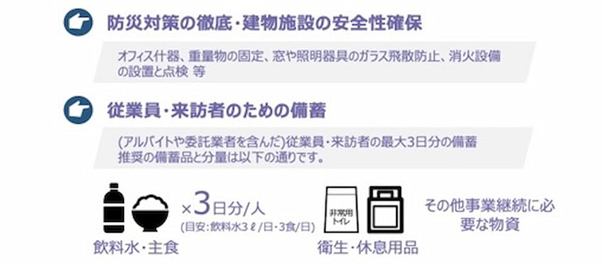

従業員を守るため

BCP(ビジネス・コンティニュイティ・プラン)は、事業の継続が目的ではありますが、従業員の安全を守る役割も果たします。例えば、東日本大震災の時には、交通機関が停止したことから、首都圏では515万人の帰宅困難者が発生し、街は大混乱しました。

そこで、東京都では、2013年4月に「東京都帰宅困難者対策条例」を施行し、人命救助を優先すべく、集団転倒などによる二次災害を防ぐため、従業員や来訪者が、3日間ほど留まれる備蓄品の準備を求めています。

画像提供:Laspy

事業継続を守るため

BCP(ビジネス・コンティニュイティ・プラン)は、主に事業の継続性を守るもので、予期せぬ事態が発生した際に、重要な機能や業務の中断を最小限に抑え、迅速に再開するための計画です。特に、倒産や業務の縮小を避けるためには、組織の評価・信頼性・生存性を保つために、核となる事業を守る必要があります。

事業の継続は、従業員の生活を守ることに繋がり、身の安全と同じく、初動対応が重要視されています。

社会機能を早期に復旧するため

BCP(ビジネス・コンティニュイティ・プラン)は、企業の事業継続だけでなく、社会全体の機能回復にも寄与します。特に、インフラ企業は、緊急事態が発生した際、社会の機能を早期復旧させるために、重要な役割を担います。

そのため、インフラ企業が、BCPを適切に策定・実行することにより、自然災害など予期せぬ事態が発生した場合でも、生活必需品の共有・医療の提供・通信サービスの確保など、社会生活に必要な機能が維持され、復旧の迅速化を図ります。

BCP(ビーシーピー)対策を策定するまでの道のり

ここまでは、企業において「BCP対策が必要な理由」を、わかりやすくご紹介してきました。ここからは、企業が「BCPを策定するまでの道のり(手順)」について、詳しく解説していきます。

課題

BCP策定の課題としては、想定と異なる事態が発生した際、思うように連携ができておらず、指揮命令系統がうまく機能しないことです。多くの企業は、BCPを作成する際に、地震を想定しがちですが、どんな被害状況であっても「業務を継続するための方法」を考えておく必要があります。

そのため、BCPを策定する際には、最悪の事態を想定して、全システムが止まった場合にも、事業を継続するための課題を抽出し、最善の解決策を考えておかなければなりません。しかし、各企業は、BCPの策定において、スキルやノウハウがないだけではなく、作成に必要な「人材が確保できていない」という課題にも直面しています。

最近では、総務の負担を減らすだけではなく、専門的な知見を取り入れようと、BCP策定などの業務をアウトソーシングする企業も増えています。

訓練

BCP策定における訓練は、緊急事態に直面した場合、被害を最小限に抑え、事業継続を守る上でとても重要です。例え、計画内容が机上では完璧であっても、内容を理解して、実行できる組織作りが行われていないと、意味がありません。

そのため、組織全体が、BCP対策の内容を理解し、自分の役割と責任を認識することが必要です。これには、組織全体で定期的な訓練を行い、環境に準じて計画内容を更新することが大切になります。

訓練の実施は、緊急事態が発生した場合、迅速な対応を実現し、計画内容を実行することが可能となります。

見直し

BCP策定においては、組織の変化に対応するべく、定期的な「見直し」と「更新」が重要な立ち位置であります。そのため、BCP対策には、課題を解決するための計画を考え、各プランに沿った訓練を行い、組織体制に適した見直しという、一連の流れが大切です。

BCP(ビーシーピー)対策に役立つサービス

ここまでは、企業が「BCPを策定するまでの道のり(手順)」について、わかりやすくご紹介してきました。ここからは、企業がBPC対策を行う上で「役立つサービス」を、詳しく解説していきます。

あんしんストック

画像出典:あんしんストック / 株式会社Laspy

Laspyでは、日本初の防災備蓄サービス「あんしんストック」を提供しており、忙しい総務スタッフに代わって、スペースの確保から管理まで一括サポートしています。あんしんストックは、月額数百円からプランが設けられているので、大企業のみならず中小企業にもおすすめです。

例えば、中小企業などは、オフィススペースが手狭で、備蓄品を管理する場所に対する問題が発生してきます。しかしながら、あんしんストックは、備蓄品の確保だけではなく、オフィスから近い立地で、保管場所も提供することができるので、総務の手間を煩わせることがありません。

また、備蓄品の管理方法は、1人分ずつ小分けに保管されていたり、停電時にも備蓄倉庫を解錠できる電池駆動になっています。そのため、緊急事態が発生した際には、備蓄品の受け渡しがスムーズに行えるため、無駄な手間や時間を省きながら、迅速に避難することができます。

安否LifeMail

画像出典:安否確認システム『安否LifeMail』

Com and Comでは、日本初の自動安否確認システム「安心LifeMail」を提供しており、回線が混雑した時にもサポートできるように、LINE・メール・GPSを活用しています。初期費用に関しては、従業員が増えた際も追加料金が発生せず、月額の利用料のみが人数計算で加算されるのみになっています。

フレッツ・あずけ~るPROプラン

画像出典:オンラインストレージサービスフレッツ・あずけ~るPROプラン

NTT東日本では、法人向けのオンラインストレージサービス「フレッツ・あずけ〜るPROプラン」を提供しており、重要なデータが災害などで消失されないように、保管することができます。また、オンラインストレージサービスは、災害時の想定だけではなく、情報セキュリティサービスとしても効果的で、安心安全にデータを保存しておくことが可能です。

BCP(ビーシーピー)対策を行なっている企業事例

ここまでは、企業がBPC対策を行う上で「役立つサービス」について、わかりやすくご紹介してきました。ここからは、組織全体でBCP対策を行っている「企業事例」を、詳しく解説していきます。

第一生命グループ

画像出典:第一生命ホールディングス

第一生命グループでは、グループが保有・運用・管理する5つの物件に対して、Laspyの防災備蓄サービス「あんしんストック」を導入しています。導入目的としては、第一生命グループが目指している「well-being」の実現に向けた新しい取組みであり、SDGs目標11「住み続けるまちづくりを」の達成を期待しています。

さらに、これらの取組が、地域全体の防災に対する意識が高まり、地域防災力の向上に寄与することを目指しています。

イオングループ

イオングループでは、東日本大震災の前からBCP対策について、積極的に取り組んできましたが、津波などの被害を教訓に、安否確認システムを強化しています。イオングループには、国内に約31万人の従業員がいるため、40万人に対応できる仕組みを構築し、強固なBCPの基盤を確立しています。

さらに、これらの取り組みが、緊急事態発生時に運用できるように、定期的に訓練を行い、運用の精度を向上させています。

キヤノンマーケティングジャパン

画像出典:Canon

キヤノンマーケティングジャパンでは、早急に復旧が必要な業務については停止せず、継続可能なBCP対策を行っています。主な対策としては、電気などのインフラが停止した際、本社機能を他拠点へ移管し、サービスの提供が継続できる組織作りを構築しています。

さらに、初動対応では、就業時間外であっても、関係各所が連絡を取り合い、情報収集に必要な体制を構築し、事業継続への迅速な対応を心がけています。

BCP(ビーシーピー)対策で必要な初動対応

ここまでは、組織全体でBCP対策を行っている「企業事例」について、わかりやすくご紹介してきました。ここからは、BCP対策で必要(重要)となる「初動対応」を、詳しく解説していきます。

災害本部の設置

災害本部の設置は、BCP策定において緊急事態が発生した際に、迅速かつ的確な対応を行うために重要な組織(チーム)です。緊急事態が発生した際は、災害本部を中心に、速やかな意思決定を行うことで、業務の継続と被害(損害)を最小限に抑えることができます。

初動対応においては、災害本部が機能していなかったり、意思決定が遅れると、組織全体の被害が拡大する可能性もあるため、計画に準じた対応力が重要になります。

従業員の安否確認

従業員の安否確認は、事業継続計画の中で重要な役割であり、安全が確認された上で、事業の回復と継続を進められます。そのため、緊急事態の発生時は、全従業員に一斉連絡を図り、返信を集約することができる「安否確認システム」を活用することで、効率的な確認体制を構築できます。

従業員の安全確保

従業員の安全確保は、災害時の最優先課題であり、迅速に安全な場所へ避難できるように、実行可能な避難計画が重要になります。また、従業員には、CPR(心肺蘇生法)やAED(自動体外式除細動器)の使い方、基本的な応急処置など、緊急事態にも対応できるように、訓練を行っておくことも大切です。

従業員への支援対応

従業員への支援対応は、災害時に適切な行動を取ったり、人命救助を優先するためにも、3日間ほど留まれる「備蓄環境の調達」が大切になります。なぜなら、東日本大震災の時には、支援物資がなかったこともあり、自宅に帰ろうとした「帰宅困難者」が多発したため、街は人で溢れパニックになったからです。

東京都では、東日本大震災を機に、帰宅困難者対策条例も施行され、二次災害を起こさないためにも、従業員への支援対応は重要な課題です。

情報収集

情報収集は、事業継続と復旧において重要であり、緊急事態発生時の状況整理を行う上で、一つの指標になります。また、緊急事態下においては、イレギュラーな対応も発生してくるため、社会全体の状況把握は、取引先や顧客への事業方針を決める上で、とても大切な作業になります。

まとめ

本記事では、企業がBCPを作成する際の「課題」や、策定に役立つ「サービス」と「事例」についてご紹介してきました。Laspyでは、忙しい総務スタッフに代わって、一括で防災備蓄品の管理をサポートする「あんしんストック」を提供しています。

あんしんストックは、停電時にも備蓄品を取り出せる倉庫で保管しているため、すぐに解錠して配布することができます。また、備蓄品に関しては、自社で製造していることから、中小企業でも導入できるように、他社よりもコストを抑えながら、充実したサービスの提供を実現しています。

BCPの策定には、業務の継続計画と共に、従業員の安全を考える必要があるため、備蓄品の管理体制も重要になります。ぜひ一度、全ての人に安心をお届けできる「あんしんストック」をご検討されてみては、いかがでしょうか?